Imprimer  |

|

Bronisław Piłsudski, portrait d’un ethnographe

Marie SEVELA est historienne de la Russie et du Japon et documentariste. Associée à l’Université de Kokushikan (Tokyo), elle est spécialiste de Sakhaline, une île russe située au large de la Sibérie. Elle nous propose ici une interview donnée au magazine « Gare de l’Est » (magazine et webradio sur l’Europe orientale et l’espace ex-soviétique), consacrée à un personnage extraordinaire, Bronisław Piłsudski, prisonnier politique et ethnologue spécialiste des Aïnous…

Prisonnier politique de la Russie tsariste à la fin du XIXe siècle, Bronisław Piłsudski (1866-1918) a passé dix-huit ans sur l’île de Sakhaline, dans l’Extrême-Orient russe. L’étude de la langue et de la culture d’un peuple inconnu et aujourd’hui quasiment disparu – les Aïnous de Sakhaline – lui ont permis de dépasser sa condition de détenu. Sa vie, passionnante et tragique, aux quatre coins de l’Eurasie, fait de lui à la fois un acteur, un témoin et une victime des événements les plus marquants de l’histoire de cette période.

Territoires connaissant une présence aïnoue à la fin du XIXe siècle, avec l’île de Sakhaline entre la Russie et le Japon (source : Wikipedia)

~

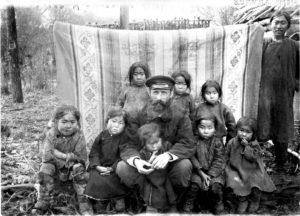

Bronisław Piłsudski, Hokodate, Japon, 1903 (?) (Archives du Musée régional de Sakhaline, papiers E. A. Krejnovič)

« Mon séjour forcé en Extrême-Orient dura plus de dix-huit ans. Constamment désireux de retrouver ma terre natale, je me suis évertué, autant que possible, à me débarasser du douleureux sentiment d’être un exilé asservi, arraché de ceux qui m’étaient les plus chers. C’est ce qui m’a naturellement fait me tourner vers les indigènes de Sakhaline, les seuls à éprouver de l’attachement pour cette terre, la leur depuis des temps immémoriaux, détestée par ceux qui y avaient créé le bagne. »

B. Piłsudski, Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore, Cracovie, 1912

A vingt-et-un ans, il est parmi les premiers bagnards politiques à arriver sur l’île, en 1887.

Gare de l’Est : Pourriez-vous décrire la jeunesse de Bronisław Piłsudski ? Quelles étaient ses origines familiales ?

Marie Sevela : Issu d’une famille polonaise noble installée en Lituanie, alors partie de l’Empire russe, Bronisław Piłsudski naît en 1866, trois ans après l’insurrection polonaise à laquelle le pouvoir central répondit par une intensification de la russification. Il fut ainsi élevé dans un climat nationaliste polonais et antirusse. Son destin de « révolutionnaire anticolonialiste » se dessine ainsi dès son enfance.

Pourtant, c’est dans un lycée russe qu’il commence ses études. Outre le russe et le polonais, Bronisław maîtrise l’allemand et le français. En 1886 il est admis à la faculté de droit de la prestigieuse Université de Saint-Pétersbourg.

Pour quelles raisons est-il arrêté et envoyé à Sakhaline ?

En 1887, lui et son frère cadet Józef [futur maréchal de la Pologne Libre, célèbre homme d’Etat polonais, dont les statues recouvrent aujourd’hui le territoire polonais, ndlr] sont arrêtés pour leurs activités au sein de la fraction terroriste de Narodnaja Volja ; ils sont accusés, avec quatorze autres acolytes, de tentative d’assassinat sur la personne d’Alexandre III. Ce procès, connu sous le nom de Vtoroe pervoe marta [Deuxième premier mars], fut plus tard glorifié par le régime soviétique en raison de l’implication d’Alexandre Oulianov, le frère aîné de Lénine, pendu le 8 mai 1887. Bronisław, qui affirmait n’avoir jamais partagé les idées extrémistes des membres de ce groupe a vu sa condamnation à la peine capitale commuée en quinze ans de travaux forcés sur l’île de Sakhaline. Son frère a été pour sa part condamné à purger cinq ans en Sibérie.

Comment va-t-il réagir à son arrivée dans ces terres inhospitalières ? Quelles vont être ses relations avec les autorités carcérales et avec les autres détenus ?

Après quatre mois de prison, B. Piłsudski quitte le port d’Odessa sur un bateau qui doit le mener à Sakhaline via le canal de Suez, l’océan Indien et la mer du Japon. A vingt-et-un ans, il est parmi les premiers bagnards politiques à arriver sur l’île, en 1887.

La Russie et le Japon avaient commencé à se disputer l’île de Sakhaline et les îles Kouriles au XVIIe siècle. Depuis lors, la rivalité pour ces terres ne s’était pas démentie. Quasiment seule région de l’Extrême-Orient russe riche en charbon, Sakhaline était une « colonie agraire avec une industrie houillère » qui fut cependant rapidement considérée comme un fiasco économique par les

« progressistes ».

La mise en place d’un bagne à Sakhaline, en 1869 (treizième établissement pénitentiaire de ce genre en Russie), constituait l’une des dernières tentatives de justifier la colonisation. Initialement réservée aux meurtriers, l’île accueille des prisonniers politiques dès 1886.

En arrivant, Piłsudski, fils gâté de la noblesse, doit trouver sa place dans un environnement particulièrement hostile où la misère côtoie les maladies, l’alcoolisme et un haut taux de criminalité.

La plupart des bagnards étant analphabètes, l’arrivée de prisonniers politiques instruits est perçue d’un très bon œil par les autorités pénitentiaires. Dès sa première année d’exil, on lui confie les rôles d’enseignant dans l’école locale et de professeur particulier pour les enfants des colons. Par la suite, il est amené à s’occuper de différentes tâches administratives, au Quartier général de la police notamment. C’est ainsi qu’il échappe au travail physique.

B. Piłsudski joue-t-il un rôle dans la mobilisation d’une partie de l’intelligentsia russe contre les conditions de détention à Sakhaline ? Rencontre-t-il Tchekhov ?

Piłsudski constitue un détenu « modèle » aux yeux des autorités de Sakhaline ; il fait profil bas et espère bénéficier d’une amnistie. La seule affaire politique connue à laquelle il ait participé est

« l’affaire d’Onor » : la presse avait médiatisé la mort d’une centaine de bagnards pendant la construction d’une route locale en 1892. Piłsudski était parmi ceux qui avaient réussi à rendre les faits publics.

Anton Tchekhov, qui s’est rendu à Sakhaline en 1890, désirait avant tout témoigner sur la condition des bagnards. Il a ainsi mené, pratiquement seul, un recensement de la population sakhalinienne. Son ouvrage L’île de Sakhaline. Notes de voyages, publié en 1893 décrit ce séjour de trois mois et met en émoi l’opinion publique russe. Nous savons que des détenus politiques cherchaient à le rencontrer, mais rien ne témoigne de telles entrevues. Avant son arrivée sur l’île, Tchekhov avait signé la promesse de n’entrer en contact « sous aucun prétexte » avec des exilés politiques, dont Piłsudski faisait partie. D’un autre côté, il affirme « n’avoir manqué aucune maison ni aucun détenu » dans son recensement. C’était en 1890 et Piłsudski finissait sa troisième année de bagne. Tchekhov mentionne également

« l’affaire d’Onor » en soulignant le rôle de l’intelligentsia sakhalinienne dans sa médiatisation. Nous pouvons donc supposer que la tentation de rencontrer ces personnes a primé sur l’interdiction.

Pour quelles raisons B. Piłsudski se tourne-t-il vers l’ethnographie ? Quels sont ses principaux sujets de recherche ?

Son intérêt pour l’ethnographie apparaît dans ses lettres pratiquement dès son arrivée ; mais c’est sa rencontre, en 1891, avec l’exilé Lev Šternberg qui détermine le cours que prendra sa vie. Šternberg, homme cultivé et actif, ayant fait des études universitaires de mathématiques et de droit avant son exil, est un ethnographe autodidacte, qui l’influencera beaucoup.

Sous le « patronage » de Šternberg, Piłsudski se met ainsi en tête d’étudier et de protéger des peuples dont l’existence est pratiquement inconnue du monde extérieur.

Domiciliés loin l’un de l’autre et dans l’impossibilité de se voir souvent, Šternberg et Piłsudski mènent, chacun de leurs côtés, des travaux linguistiques et ethnographiques sur les indigènes de l’île – d’abord chez les Nivkhes, ensuite chez les Uilta puis les Aïnous. Les deux observateurs échangent des lettres dans lesquelles ils évoquent leurs travaux. Alors que Piłsudski collecte le vocabulaire et les contes nivkhes, Šternberg voit son étude « Les Giliaks de Sakhaline » publiée dans une revue d’ethnographie à Moscou. Cette publication les encourage tous deux à poursuivre leurs recherches.

En 1894, l’administration coloniale, consciente, quoique perplexe, de l’intérêt du travail réalisé bénévolement par les deux exilés propose la création d’un musée ethnographique. L’objectif est simple : améliorer l’image de Sakhaline, réputée au-delà des frontières russes pour ses conditions infernales. Grâce à cela, les deux chercheurs obtiennent une certaine liberté de mouvement.

En 1896, le premier musée de Sakhaline ouvre ses portes. Plus de mille pièces ethnographiques sont ainsi exposées. Les statuts du musée indiquent qu’elles ont été « collectionnées par deux criminels d’État, L. Šternberg et B. Piłsudski ».

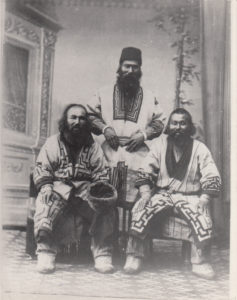

Profitant de son droit de circuler sur tout le territoire, Piłsudski observe et note tout ce qu’il voit et entend chez ce peuple qui habite le sud de l’île, et qui se distingue à la fois physiquement et linguistiquement de ses voisins. Selon les recensements conduits entre la fin du XIXe siècle et 1946 par les Russes et les Japonais, leur nombre a toujours été inférieur à trois-mille. Considérés comme les premiers habitants du Japon, les Aïnous se sont également installés huit-mille ans auparavant sur l’île de Sakhaline. Leur civilisation étant écrasée par les Russes au nord et par les Japonais au sud, leur assimilation apparaît comme inévitable au XIXe siècle.

L’apparence physique des Aïnous suscite chez les observateurs extérieurs, Japonais et Européens, la plus grande curiosité. L’hypothèse de leur origine indo-européenne anime de vifs débats chez les savants. Leur langue, truffée d’ethnolectes, est tout aussi énigmatique.

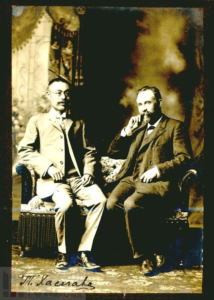

Les résultats exceptionnels du travail de Piłsudski atteignent rapidement la Russie continentale et vont même au-delà. Entre autres, il rencontre et correspond par la suite avec l’anthropologue anglais Charles Hawes (1867-1943) et le voyageur français Paul Labbé (1867-1943).

Comment vivaient les Aïnous à l’époque ?

Physiquement, ils se distinguaient fortement des peuples mongoloïdes par leur peau claire et une pilosité importante. Les femmes portaient un tatouage autour de la bouche qu’on ne trouvait chez aucun peuple de la région. Leur société, polygame, se distinguait aussi par des manières douces et par l’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, la naissance d’une fille était célébrée de la même façon que celle d’un garçon. Peuple chasseur et pêcheur, ils divisaient l’année en deux saisons : la chasse en période froide et la pêche au printemps-été. De ce fait, sans être nomades, ils migraient selon la saison ; leur campement d’hiver portait le nom de mata kotan, celui d’été – sah kotan. La fourrure et la peau des animaux et des poissons servaient à la fabrication des vêtements ; ces derniers étaient très élaborés et toujours remarqués par les voyageurs occidentaux. Les Aïnous avaient adopté des habitations plus résistantes au froid, des constructions en bois au toit recouvert de paille, s’inspirant ainsi des habitations russes. Ils circulaient sur l’île grâce à des bateaux et à des traineaux à chien.

Son combat rejoint celui de son frère Jozef, mais s’en distingue par un pacifisme radical.

B. Piłsudski étudiait un peuple minoritaire de l’empire russe. Etant lui-même représentant d’une minorité opprimée, quoique bien plus importante, peut-on dire que ses recherches scientifiques portaient un message politique ?

Les Polonais constituent alors une minorité non seulement dans l’Empire russe, mais aussi dans sa Lituanie natale. Certes, les Polonais y occupent une place privilégiée, l’aristocratie lituanienne étant polonisée, mais la population rurale reste fidèle à ses origines : des voix s’élèvent donc contre la domination polonaise. Malgré une unité dans leur combat contre les Russes, des tensions entre Polonais et Lituaniens existent.

A Sakhaline, en détention, il défend les peuples indigènes alors qu’en liberté, il se bat pour l’indépendance de la Pologne. Son combat rejoint celui de son frère Jozef, mais s’en distingue par un pacifisme radical. B. Piłsudski était avant tout, un humaniste. C’est en substance ce qu’écrivait son ami, l’écrivain japonais Futabatei Shimei:

« Sa priorité absolue est la protection des Aïnous, mais la société japonaise s’y intéresse si peu qu’il en est outré. Son porte-monnaie a beau être souvent vide, il pense envers et contre tous à protéger ces pauvres Aïnous. Aux yeux des autres, cela paraît absurde mais son attitude, innocente et sérieuse, ne nous laisse pas sans sympathie. »

Le travail de Piłsudski a suscité un grand intérêt lors de l’exposition universelle de 1900. Comment peut-on expliquer l’intérêt des puissances coloniales pour ces recherches anthropologiques ?

En 1898, le travail de Piłsudski est effectivement largement reconnu, et la Société de l’étude de la région d’Amour lui obtient le droit de quitter l’île pour Vladivostok – une exception absolue ; il devient officiellement bibliothécaire du musée de la Société. Ses activités y sont diverses et il participe notamment à la préparation d’une collection pour l’Exposition universelle parisienne de 1900, évènement d’une ampleur incomparable accueillant près de 51 millions de visiteurs ! La Russie y est justement représentée par le Palais de la Sibérie et de l’Asie Russe. Le pavillon occupe 6 000 m2, et c’est ici que le monde découvre le fameux Transsibérien qui reliera Moscou à Vladivostok dès 1901. De nombreux objets exposés, collectés par B. Piłsudski et L. Šternberg viennent de Sakhaline. Le succès de cette collection, rejoignant la curiosité naissante pour cette partie du monde, est tel que la Russie reçut la médaille d’argent pour la mise en place de ce pavillon.

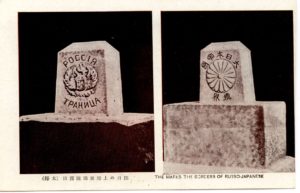

Carte postale japonaise, représentant Léo Tolstoi et un chef aïnou côte-à-côte, attirant ainsi l’attention de touristes potentiels sur l’exotisme de Sakhaline/Karafuto (vers 1920 ; collection de l’auteur)

Toutes les pièces furent vendues sur place et font aujourd’hui la richesse de plusieurs musées européens et américains.

Outre l’intérêt économique que pouvaient représenter ces régions, les chercheurs et voyageurs occidentaux étaient de plus en plus nombreux à être attirés par l’exotisme oriental. La photographie devient plus abordable et à portée de la classe moyenne (le Kodak, 1888). En France, les hebdomadaires illustrés comme Le Tour du monde ou le Journal des voyages et des aventures de terre et de mer apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle et ciblent un lectorat populaire, témoignant d’un intérêt grandissant pour l’ethnographie, l’anthropologie et la géographie.

Piłsudski est présent en Extrême-Orient au moment de la guerre russo-japonaise. Comment réagit-il à ces évènements ? Prend-il parti pour l’un des belligérants ?

Cette guerre apporte tout d’abord l’espoir de sa libération, bien sûr, mais aussi celui de voir la Pologne gagner son indépendance. La Russie est vaincue, et Piłsudski ressent, comme tous ses proches, les changements dans l’air. Mais parallèlement, cette même guerre le sépare définitivement de sa famille aïnoue. Ses lettres témoignent d’une désorientation et d’une solitude absolues.

En pleine guerre russo-japonaise, en avril 1905, à cinq mois de la cession de la moitié sud de l’île au Japon, il remet au gouverneur militaire de Sakhaline le Projet de règles sur l’instauration de la gouvernance des Aïnous de Sakhaline. En effet, l’administration pénitentiaire lui avait demandé de collecter le plus de renseignements possibles sur les indigènes afin de préparer un projet qui remplacerait le Décret sur la gouvernance aborigène en Sibérie élaboré en 1822 et considéré comme

« complètement dépassé ». Sous la pression exercée par Saint-Pétersbourg et Khabarovsk qui réclamaient des réformes, le gouverneur de Sakhaline avait fini par admettre que personne ne correspondait mieux pour cette tâche que le « criminel d’État » B. Piłsudski.

Dans ce rapport, il étudie le cas des Aïnous mais prépare, en réalité, un modèle potentiellement utilisable pour d’autres peuples indigènes de l’Extrême-Orient et de la Sibérie.

Remarquablement innovant et complet, ce projet impressionne par son approche humaniste et sa clarté à propos des besoins spécifiques des indigènes. C’est une œuvre ethnographique importante, et également l’ouvrage le plus engagé de Piłsudski, car c’est ici qu’il explique les tensions liées à la colonisation et qu’il propose des solutions concrètes pour l’avenir.

Malheureusement, le Projet se voit noyé dans les changements territoriaux de l’après-1905, et les Aïnous n’en bénéficieront jamais. Pour autant, plusieurs de ses recommandations seront appliquées par les autorités russes dans la partie nord, pour d’autres minorités autochtones, après la division de l’île.

En 1903 la Société géographique impériale de Saint-Pétersbourg le décore d’une médaille d’argent

« pour les travaux au service de la science », reflétant ainsi parfaitement la préoccupation croissante des autorités centrales envers ces terres lointaines. Un forçat décoré, c’était possible !

En 1903 la Société géographique impériale de Saint-Pétersbourg le décore d’une médaille d’argent « pour les travaux au service de la science ». Un forçat décoré, c’était possible !

Quelles étaient les principales recommandations de B. Piłsudski dans le Projet qu’il publie ?

La demande de consentement aux indigènes pour chaque proposition des autorités et l’égalité absolue devant la loi étaient ses principales recommandations. De leur côté, les fonctionnaires travaillant avec ces minorités sont appelés à respecter les non-orthodoxes, ainsi que les autres races ; il leur demande par ailleurs de comprendre leurs cultures et de maîtriser leurs langues. Piłsudski recommande aussi aux autorités de faire appel à des ethnologues et à des anthropologues avant d’entreprendre quelque réforme que ce soit.

Comment est-il libéré ? Quelle sera sa vie après sa libération ?

Après s’être vu accorder une « absence » de bagne longue de trois ans, Piłsudski retourne à Sakhaline de son plein gré en 1902, lorsque l’Académie impériale des sciences lui demande de recueillir des données ethnographiques pour le compte du Musée d’anthropologie et d’ethnographie de Saint-Pétersbourg.

La Guerre Russo-Japonaise qui éclate en 1904 atteint les rives de Sakhaline en juillet 1905. C’est quelques mois avant, en avril 1905, que la liberté lui avait enfin été accordée. Libre de ses mouvements, il peut désormais habiter partout en Russie à l’exception de Saint-Pétersbourg (en 1906 cette dernière restriction sera également levée).

Alors qu’il souhaite amener avec lui sa femme aïnoue, enceinte, et leur fils, la famille s’oppose au départ de la jeune femme, faisant valoir la tradition ancestrale lui interdisant de quitter la terre natale. C’est donc seul que Piłsudski quitte définitivement Sakhaline, emportant avec lui près de quatre-mille pages de notes ethnographiques, et plus de dix-mille mots de vocabulaire aïnou.

Réfugié au Japon pendant près de sept mois, son épopée orientale prend fin en août 1906, lorsqu’il quitte Yokohama à bord d’un bateau américain qui le mène en Europe via les Etats-Unis. Il ne retournera plus jamais en Extrême-Orient. Ancien bagnard, il ne retournera pas non plus en Russie continentale, par crainte de l’instabilité politique, due à la guerre russo-japonaise et à la révolution de 1905. C’est désormais l’Occident qui sera sa terre d’accueil et d’exil.

Il passe l’avant-guerre avec l’espoir de pouvoir vivre de sa passion. Les désillusions pleuvent : sans diplôme universitaire, aucune faculté ne l’accueille à bras ouverts.

Cet extrait de lettre reflète une profonde amertume vis-à-vis de sa vie polonaise :

« Je tourne en rond à Cracovie, et j’ai déjà perdu tout espoir de me caser professionnellement. On m’appelle à Pétersbourg, où je pourrais facilement trouver du travail auprès de l’Académie […]. Tout m’est étranger ici. Pour les Polonais venant d’ailleurs, toutes les portes sont fermées. Pour sûr, quand des temps meilleurs arriveront, je migrerai à l’intérieur des frontières russes, car ici, je souffrirai et ne trouverai pas de travail. »

Les « temps meilleurs » n’arriveront jamais. La Première Guerre mondiale éclate ; la Galicie est au cœur du conflit et, craignant une aggravation, il rejoint l’Europe occidentale.

Et c’est à Paris que sa vie s’arrête…

Oui, il se rend à Paris, en espérant y trouver du travail en tant qu’anthropologue. Mais ses tentatives échouent à chaque fois.

Ses lettres de Paris adressées à Šternberg expriment ainsi une vive déception. En 1909, il décrit ses rencontres parisiennes avec, entre autres, Marcel Mauss, un des pères fondateurs de l’anthropologie française, sur qui il comptait tant : « Mauss est un homme de parole et charmant. Il m’a éclairé sur la situation. Il est impossible de trouver un poste ici. L’ethnographie, l’anthropologie, les musées sont en déclin absolu, alors que c’est la France qui fut la première à se lancer dans ces disciplines. »

Même son engagement politique au sein du Comité National polonais (ce comité, qui rassemblait des personnalités polonaises démocrates,

était considéré par la France notamment comme le gouvernement polonais légitime, ndlr), dont le bureau central est situé avenue Kleber, ne parviennent pas à le sortir d’une profonde dépression.

En mai 1918, son corps est retrouvé dans la Seine ; un témoin aurait vu un homme s’y jeter du Pont des Arts. Le constat de la police ne fournit guère de détails : « Ginet-Piłsudski, âgé de 51 ans, civil et célibataire, né à Zulowe, Vilno, Pologne, Russie, bibliothécaire, résidait 11 bis avenue Kleber, Paris 16e ». Bronisław Piłsudski est enterré au cimetière polonais de Montmorency, dans le Val-d’Oise.

Près de 100 ans après sa mort, que reste-t-il de son œuvre ?

De son vivant, B. Piłsudski n’a publié qu’une fraction de ses travaux – en russe, en polonais, en anglais, en français, en allemand et en japonais. Une très importante partie de ses manuscrits a disparu en Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale ; bien d’autres ont été dispersés à travers le monde. L’enregistrement des contes et des chants traditionnels aïnous sur des cylindres phonographiques de cire occupe une place particulière dans son travail : par cette pratique, il a posé les bases d’une discipline naissante, la « littérature orale ». Piłsudski, grâce à un phonographe Edison, a enregistré une centaine de cylindres, à Sakhaline et à Hokkaido. Longtemps considérées comme disparues ou bien trop abîmées, soixante-deux de ces pièces ethnolinguistiques ont été rassemblées en Pologne puis restaurées au Japon en 1984.

Son nom était peu connu des chercheurs soviétiques, alors que les collections ethnographiques de plusieurs musées lui devaient leurs considérables richesses. La raison à cela est peu surprenante : il portait le même nom que Józef Piłsudski, un ennemi acharné de la Russie, puis de l’URSS. Aujourd’hui, la situation est radicalement différente. Des centres de recherches en Russie, en Pologne et au Japon ont réussi à reconstruire la biographie et l’héritage de ce chercheur-pionnier.

~

POST-SCRIPTUM

Les Aïnous, rapatriés de Sakhaline après 1945 en tant que sujets japonais, sont considérés comme un peuple disparu des terres extrême-orientales russes. Cependant, lors du dernier recensement de 2010, une centaine de personnes en Extrême-Orient russe s’est déclarée Aïnou. Ainsi, il n’est pas improbable que le statut de peuple autochtone leur soit accordé dans un avenir proche.

Au Japon, les cylindres phonographiques retrouvés ont créé une certaine agitation ; les journalistes ont retrouvé les petits-enfants de B. Piłsudski, les enfants de son fils et de sa fille rapatriés de Sakhaline en 1948. Cette histoire a fait couler beaucoup d’encre dans la presse locale ; un voyage à Sakhaline pour les descendants, « quarante ans après », fut organisé et filmé par une chaîne de télévision.

Habitant Hokkaido en 1994, j’ai pu rencontrer ses deux petites-filles. À l’origine, cette rencontre eut lieu dans le cadre d’un projet de recherche l’Histoire orale des rapatriés japonais des terres soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. Me parlant de leur propre exil, elles ont évoqué leur histoire familiale – celle de leur grand-mère, femme de B.Piłsudski décédée à Sakhaline en 1938, mais aussi celle de leurs enfants, qui ont souffert toute leur vie de la ségrégation de la part des Japonais. L’arrivée soudaine des médias dans leur petite ville au nord du Japon et la découverte de ce « grand-père étranger » dont elles ignoraient l’existence, avaient changé leurs vies à jamais. La pièce où elles me recevaient, petite comme toutes les pièces d’une maison japonaise et presque vide de meubles, était dominée par deux gigantesques portraits accrochés aux murs – Bronisław et Józef Piłsudski, face à face. « Cela n’arrive que dans les films », me disaient-elles en riant. Je n’ai pu que partager cet avis, car si l’expression žizn’ bogače fantastiki [la réalité dépasse la fiction] devait résumer une histoire de famille, la leur le mériterait pleinement.

Marie Sevela

Propos recueillis par Romain Colas et Paul Matthey – Gare de l’Est, 2016, t. 5, pp. 201-210.

Takahashi Namiko et Hitomi, les petites-filles de Bronislaw Piłsudski, avec son arrière-arrière-petit-fils, et l’auteur © M. Sevela (1994)

Et pour aller plus loin :

Majewicz, Alfred F. (éd.), _The Collected Works of Bronisław Piłsudski_, vol.1-4, Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 1998-2011.